中国陆战武器下海作战时 现可以共享海军水文数据

(图像来源于网络,如有侵权请通知我方删除)

陆军指挥员扛起“船老大”的活儿

“停泊区,前进!”随着指挥员、师参谋长韩冰一声令下,济南军区某机步师十余支兵种分队搭乘数艘舰艇,驶离码头,扑向苍茫夜海。

“此次训练挑战不小。”韩冰指着一张海洋气象水文图表说:“何时发起进攻、选择哪些地方突击,以往靠海军指挥员拿捏的问题,都交给了我这个老步兵。”

记者明白:陆军指挥员扛起“船老大”的活儿,这是考核陆军主动联合的水准。此刻已近拂晓,岸滩在望,箭在弦上,蓄势待发,指挥员眼中的“诺曼底”选在了哪?

舰载指挥所内,一阵键盘急响,潮汐、涌浪、水深、海滩土质等10余种海战数据,由前方侦察分队不断传回,参谋毕升将其输入濒海作战数据库中进行综合比对,少顷,电子地图上红点闪烁,海滩一线的“突破口”一览无余。毕升兴奋地说:“现在,通过信息融合,海军气象测控站、水文测绘站的气象水文数据,可以与陆军部队实时共享,指挥员好比有了‘水下沙盘’。”

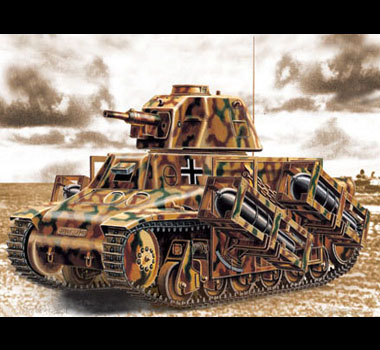

“××号地域,快速突击上陆!”韩冰定下决心,作战参谋一键敲下突击点相关数据立即载入装甲车、火炮等各型陆战装备的“大脑”。拔销、开锁、启动!“咣”的一声,登陆舰张开舱门,舌形吊桥缓缓向前伸展,一辆辆装甲车跃入滚滚波涛之中泛水编波,岸海之间,狂飙突起。眼看抵近一线滩涂,装甲集群突然收到“敌情通报”:发现“敌”岸基火力!各车立刻调用指控系统内实时提供的风速、风向、湿度等气象数据,对比海上射击诸元校正表,第一时间做好了射击防御准备……

险情未了,惊魂又来。岸海之间,7个对抗课目连续上演,指挥员熟练运用海战数据,指挥部队出“敌”意料地实现了快速上陆,在舰炮、空中火力的支援下,很快夺占了“敌”阵地。作战数据库,没有“海味”难上桌

“如今大量‘海味’十足的数据,为作战每一个环节都提供了科学依据。”海潮退去,师政委刘法峰与记者畅谈变化。“以往海训,指挥员心里都没底,这个‘底’说白了就是数据。”

刘法峰记忆犹新:2009年,该师首次在海训中开展联合训练,由于对海战数据知之甚少,关键作战环节的决策只好听从海军指挥员安排。

“数据库没有‘海味’,好比人不识水性。”反思中,该师在上级支持下探索军兵种作战数据共享的机制与办法,打通了“信息壁垒”,影响作战进程的海战数据从一无所知到建库立档、熟练运用,催生了海训场的新变化:

——一次演练,海军水下爆破分队发现高潮线以下无法排除的障碍物,用数据坐标的形式进行标示,登陆部队却对接收到的数据不知其意、弃之一旁,最终在作战进程中屡屡受阻。此番,不但一车一炮都能通过车载指控系统实时接收分析战场情况,及时规避障碍,而且营连长们还能通过信息终端,及时反馈新发现的障碍数据,请求水下爆破分队清障。

——一次联合训练,抵进岸滩时,部队提前开启通信信道,实施陆上行动协同,不料与舰船通信手段互相干扰,导致海上编组一度队形混乱。如今,在航渡阶段,该师陆战装备始终与舰船施行统一的通信文书,并且保持无线电静默,减少信道的使用频率。海战数据进电脑更须进人脑在港口码头,遇见刚刚讲评完装载行动的该师保障部部长丁建昌,记者接过他手里的装载计划,发现陆军装备编组、舰船分配、人员物资上船顺序等等,计划足足有20多页。

“就在几年前,一个波次上岸,到底能够搭载多少坦克战车、多少炮兵,还没有一本明白账。”丁建昌回忆说,运输船既有海军舰艇,又有民用滚装船,各种型号的运输工具,装载装备、人员的编组要求、特点规律均不相同,一次上舰往往涉及几百条装载数据,包括各型装备的尺寸重量、换乘起吊的临界参数、环境受限指数,以及船艇的载荷、空间设计参数等等。

为此,保障部门对涉及到船、装两方的各类装载数据进行了长达半年之久的采集分析。在此基础上,他们与科研院所合作开发出陆军通用装备及人员、物资装载分配辅助软件,如今只需作训部门提供装备配载的作战需要,系统就能自动筛选生成装载编组和舰船分配方案,实现了运力空间最优化使用。

“推动这些变化的是官兵们主动联合素养的提高。”师政委刘法峰告诉记者,如今,海战数据不仅进了电脑,更进了人脑。数据意识加快了作战能力的生成

——师通信部门专门为指控系统打上“海战补丁”,就海洋气候的电磁规律、无线电对抗等课题,选派技术骨干到友邻部队学习取经,摸清了在不同季风、气旋、气温条件下海上电磁环境的真面目,为分队战术通信协同积累下近千组经验数据。

师火力部门结合作战特点,不断试验论证、分析校正坦克远射、自行火炮海上急射等火力打击样式的“海战版”,形成了多种型号主战装备的海上射击经验数据库。

图像来源于网络,如有侵权请通知我方删除信息

感谢您对兵器情报装备网的支持(http://www.was110.com)